Classer un terrain en zone urbaine n’a rien à voir avec le nombre d’habitants au kilomètre carré. Tout se joue ailleurs : dans la capacité des réseaux publics à connecter immédiatement chaque parcelle, sans attendre. Certaines communes n’hésitent pas à inclure des terrains en friche ou en pleine mutation dans leur zonage urbain, même lorsque le béton n’a pas encore remplacé la broussaille.

L’uniformité du bâti n’est pas requise pour qualifier un secteur d’urbain dans le PLU. En France, cette définition fluctue : chaque collectivité arbitre selon ses choix d’aménagement, ses contraintes, ses ambitions. Résultat, d’une commune à l’autre, l’application des règles d’urbanisme prend des accents singuliers.

Zone urbaine dans le PLU : une notion clé pour comprendre l’aménagement du territoire

Dans l’arsenal des documents d’urbanisme français, la zone urbaine (zone U) ne tient rien du détail technique. C’est le cœur du réacteur, là où se dessinent l’allure des villes et l’avenir des villages. Sa délimitation n’a rien d’aléatoire : chaque trait découle d’un plan local d’urbanisme (PLU), élaboré à l’échelle de la commune ou, de plus en plus, d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale).

Ce zonage ne se contente pas de poser des frontières sur une carte : il module la densité, détermine les types de constructions admises, oriente la vocation des sols entre logements, commerces, bureaux, équipements publics. Le PLU impose des règles précises sur la constructibilité, la hauteur autorisée des bâtiments, l’emprise maximale sur le terrain ou la préservation d’espaces partagés.

Chaque parcelle classée en zone U doit pouvoir se raccorder immédiatement aux principaux réseaux : l’eau, l’électricité, l’assainissement, la voirie. C’est ce maillage qui permet à l’urbanisation de se concrétiser. La diversité y règne : immeubles collectifs, maisons individuelles, écoles, centres commerciaux, espaces verts, routes. Le PLU traduit ces choix en prescriptions détaillées, adaptées aux enjeux locaux : densité, mobilité, ambitions écologiques.

Mettre en place un PLU, ou un PLUi intercommunal, dépasse largement la technique. C’est un acte politique, un pari sur l’équilibre entre extension urbaine et préservation des terres agricoles ou naturelles. Les débats, souvent vifs en conseil municipal ou communautaire, révèlent les tensions foncières, les attentes citoyennes et les exigences de cohésion sociale. Finalement, la zone urbaine s’impose comme un levier stratégique d’organisation du territoire et de gestion des dynamiques démographiques.

Quels critères définissent une zone urbaine selon la réglementation française ?

La zone urbaine, aussi appelée zone U, ne s’improvise pas. Elle se caractérise par une forte densité de population et des infrastructures viabilisées : eau potable, assainissement, voirie, électricité. Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) trace ses contours, soumettant chaque projet à des normes strictes concernant la hauteur, l’implantation ou l’usage des bâtiments.

Le classement en zone urbaine ouvre la porte à de nouvelles constructions ou à l’agrandissement des bâtiments existants, à condition de respecter les prescriptions imposées. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Des servitudes d’utilité publique, emprises de voirie, réseau, protection du patrimoine, et parfois des plans de prévention des risques (PPR) ajoutent leur couche de contraintes, limitant notamment la constructibilité dans les zones exposées aux inondations, glissements de terrain ou risques industriels.

Dans certains quartiers à valeur patrimoniale ou architecturale, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) fait figure de passage obligé. Impossible d’esquiver : tout projet doit recevoir son aval pour s’intégrer harmonieusement au bâti existant. À ce maillage réglementaire s’ajoutent deux procédures : permis de construire pour les gros travaux, déclaration préalable pour les interventions plus modestes.

Voici les critères principaux qui structurent la définition de la zone urbaine :

- Densité de population couplée à des réseaux existants opérationnels

- Règlement du PLU : constructibilité, usages, prescriptions sur l’architecture

- Servitudes et risques : contraintes liées au domaine public ou à la sécurité

- Procédures d’autorisation : nécessité d’un permis ou d’une déclaration selon les cas

La zone urbaine, loin d’un simple découpage administratif, concentre la rencontre entre politiques d’aménagement du territoire, maîtrise des risques et sauvegarde du patrimoine urbain.

Panorama des différents types de zonages dans le plan local d’urbanisme

Le plan local d’urbanisme (PLU) ne se limite pas à la zone urbaine. Il orchestre une véritable cartographie des usages du sol, pensée pour équilibrer les besoins et anticiper l’avenir. Premier cercle, la zone urbaine (zone U), parfois divisée en sous-zones (UA, UB, UC…), accueille logements, commerces, bureaux et équipements publics. Les formes urbaines, la densité et la mixité varient selon chaque sous-secteur, reflet des choix locaux.

Autour de ce cœur urbain, le PLU réserve des zones à urbaniser (zone AU). Ces terrains sont destinés à accueillir de futurs quartiers, mais seulement lorsque les réseaux et infrastructures auront été créés. Pas de précipitation : l’urbanisation y reste contrôlée, pour éviter l’étalement incontrôlé.

Autre catégorie, la zone agricole (zone A). Ici, la règle est claire : seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont admises. Cette protection du foncier agricole s’impose face aux pressions de l’urbanisation.

Enfin, la zone naturelle et forestière (zone N) protège les espaces boisés, zones humides ou sites à forte valeur écologique. Les constructions y sont très limitées, sauf pour des besoins liés à la gestion forestière ou à la protection de l’environnement.

On trouve aussi des zonages particuliers : zones industrielles, zones de loisirs, ou encore zones mixtes combinant habitat, activités et services. Ce maillage complexe structure l’urbanisme communal et permet la coexistence harmonieuse des différentes fonctions.

Ressources et démarches pour approfondir ou situer son terrain dans une zone urbaine

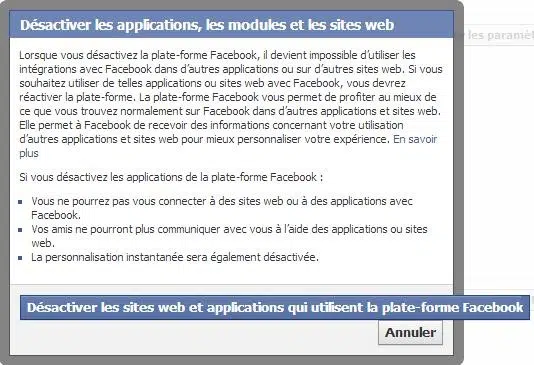

Pour savoir où se situe son terrain, il faut s’appuyer sur des ressources précises et des démarches bien identifiées. Le Géoportail de l’urbanisme s’impose comme un outil incontournable. Ce service en ligne offre un accès gratuit au PLU : il permet de localiser une parcelle, de consulter le zonage qui s’y applique, qu’il s’agisse d’une zone urbaine (zone U), agricole ou naturelle. Les documents sont actualisés par les collectivités et les EPCI, qui élaborent parfois des PLUi couvrant plusieurs communes.

La mairie reste également un point de passage obligé. Il est possible d’y demander un certificat d’urbanisme : ce document officiel indique la constructibilité du terrain, les règles de densité, la présence de servitudes ou de contraintes dues à un plan de prévention des risques (PPR) ou à une zone patrimoniale.

Lorsque l’on envisage de bâtir ou d’agrandir, le choix de la procédure dépend de l’ampleur du chantier : permis de construire pour une nouvelle construction ou une extension majeure, déclaration préalable pour des travaux plus limités.

Certaines parcelles, situées en secteur protégé, nécessitent l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Les contraintes liées aux servitudes, aux plans de sauvegarde ou aux prescriptions du PPR influencent directement les droits à construire. Pour sécuriser chaque étape, il est prudent de consulter la mairie, de croiser les informations recueillies sur le Géoportail, et de décortiquer la notice réglementaire du PLU. Cette démarche évite les mauvaises surprises et permet de bâtir sur des bases solides, en accord avec la réalité du tissu urbain français.

La zone urbaine ne se résume pas à une couleur sur une carte ou à une ligne dans un règlement. Elle concentre des enjeux de société, des débats sur le futur des villes et la sauvegarde des terres naturelles. Comprendre son fonctionnement, c’est déjà agir sur le visage de nos territoires pour demain.