37 notifications avant midi, 4 réunions dont 3 imprévues, et une to-do list qui s’allonge à mesure que la journée avance. La réalité professionnelle n’a rien d’un long fleuve tranquille : elle ressemble davantage à un parcours semé d’embûches numériques et d’interruptions imprévues. Les agendas débordent, les outils censés simplifier la tâche deviennent parfois des pièges à distraction. Entre ceux qui jurent par l’improvisation contrôlée et les adeptes du post-it méthodique, trouver son rythme relève d’un véritable art.

S’organiser n’est pas une affaire de quantité d’heures ni de nombre de tâches rayées. Ce qui compte, c’est la capacité à discerner l’essentiel, à hiérarchiser, à structurer. Les recettes miracles n’existent pas, mais certaines méthodes éprouvées peuvent transformer le quotidien, à condition d’y croire et de s’y tenir.

Pourquoi la gestion du temps reste un défi quotidien au travail

La gestion du temps, loin d’être une question de planning, s’inscrit dans la dynamique des entreprises et les exigences individuelles. Les délais s’empilent, les attentes où chacun semble pressé dominent. Les applications se multiplient, les processus deviennent plus sophistiqués, mais une fois lancé dans l’arène, rien ne paraît aussi limpide qu’annoncé.

La productivité se heurte à un flot d’interruptions, à la dictature de l’urgence, à l’enchaînement de sollicitations. Chacun essaie de garder la tête hors de l’eau. Les soirées s’étirent, les emails s’échangent à la nuit tombée, il ne reste plus vraiment de place pour le temps mort. Progressivement, la limite entre pro et perso s’écroule. Même après la journée, impossible de lâcher prise : il y a toujours un dernier dossier, un message de plus, une notification qu’on laisse traîner…

Prendre le contrôle de son temps, ce n’est pas simplement une question individuelle. Les entreprises jouent un rôle central : clarifier ce qui compte, soutenir la montée en compétence, sécuriser les périodes de concentration. Les managers montrent l’exemple, fixent les cadres, gèrent les priorités. Lorsqu’on inscrit la gestion du temps dans une logique collective, la cohésion de l’équipe s’en ressent, la pression baisse, et la santé mentale de chacun trouve un meilleur point d’équilibre. C’est à ce prix que chacun peut évoluer sereinement, sans se perdre dans la spirale des urgences.

Quels obstacles freinent vraiment votre efficacité professionnelle ?

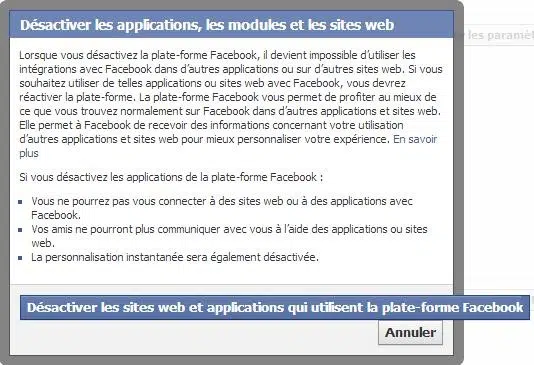

La procrastination s’infiltre subtilement au cœur de la routine. Surcharge, manque de priorisation ou peur de l’échec : elle se nourrit de toutes les faiblesses structurelles. Les distractions numériques mettent, elles aussi, des bâtons dans les roues : alertes, messages, flux d’actualité, rien de plus facile que de disperser son énergie.

Pour prendre la mesure du problème, voici quelques obstacles typiques qui plombent l’organisation de nombreuses journées :

- Notifications répétées qui hachent le travail et empêchent d’entrer vraiment dans une tâche

- Réunions mal préparées qui occupent le créneau sans générer d’avancée nette

- Sollicitations permanentes des collègues, gestion des urgences au détriment du travail de fond

Les réunions, justement, méritent qu’on s’y arrête. Beaucoup s’étalent inutilement, sans structure ni résultat immédiat. Avec la généralisation du télétravail, chacun ajoute des visioconférences au calendrier, jusqu’à saturer son attention et perdre de vue le fil rouge.

Le stress monte peu à peu : pression sur les résultats, incertitude, impression de ne jamais arriver au bout des missions. Quand la coupe déborde, le burnout n’est jamais très loin. Une majorité d’études le répètent : les interruptions, cumulées, nourrissent la procrastination et grignotent la productivité. Sans vigilance, la maîtrise du temps devient alors source de tensions, voire d’épuisement.

Des méthodes concrètes pour organiser ses journées et gagner en productivité

Retrouver la main sur son planning suppose de miser sur la priorisation des tâches. Plutôt que de tout traiter simultanément, il s’agit de différencier l’urgent de l’important. Utiliser une matrice de décision telles que celle d’Eisenhower, par exemple, donne une vue nette sur l’ordre des priorités et permet de cibler les efforts.

Planifier sa journée avec un agenda ou un tableau d’organisation aide à structurer et clarifier l’ensemble. Visualiser les tâches devant soi, qu’il s’agisse de missions ponctuelles ou récurrentes, rend le processus plus fluide et limite les oublis fatalement coûteux. Selon les profils, chacun affine sa stratégie, tableau blanc, code couleur ou applications de suivi, peu importe, l’essentiel est d’obtenir une vision globale.

La méthode Pomodoro sort son épingle du jeu : vingt-cinq minutes d’attention exclusive, puis cinq minutes de pause, une cadence qui dynamise le travail en profondeur. Autre idée efficace : attaquer chaque matin par la tâche la plus exigeante, celle qui freine la motivation, puis dérouler le reste du programme dans la foulée. Souvent, ce petit renversement change la dynamique de la journée.

Savoir déléguer a aussi sa place. Confier certaines missions ou automatiser des procédures courantes par des outils appropriés libère du temps pour les aspects stratégiques du poste. Que ce soit une répartition plus claire dans l’équipe ou l’utilisation d’un logiciel répétitif, tout est bon à prendre pour éliminer les micro-tâches qui encombrent l’esprit.

La loi de Pareto offre un repère solide : 20 % des efforts génèrent souvent 80 % des résultats. Repérer ces points d’appui et concentrer l’énergie dessus fait toute la différence en matière de productivité.

Mettre en place de nouvelles habitudes : conseils pratiques pour des résultats durables

Bousculer ses automatismes demande méthode et patience. Les résultats tiennent dans la régularité : installer des routines productives dès le début de journée, organiser l’espace de travail, cibler un objectif-marqueur, sont autant de repères pour contrer la dispersion.

Les pauses régulières permettent de conserver son énergie : s’arrêter quelques minutes, s’étirer, prendre une respiration. Les neurosciences l’affirment, pas besoin de courir tout du long pour faire avancer les dossiers : c’est la qualité des temps de concentration qui détermine la performance sur la durée.

Pour analyser précisément son organisation, le journal de temps est une solution redoutable. Noter sur une semaine tout ce qui occupe votre journée, du micro-appel à la tâche prioritaire, permet souvent de repérer des créneaux à rééquilibrer ou des habitudes à reconsidérer. Avec ce retour d’expérience, il devient plus facile d’ajuster le tir et de neutraliser les principaux « voleurs de temps ».

Apprendre à se déconnecter à la fin de la journée s’avère tout aussi déterminant. Couper les notifications, poser la boîte mail, s’autoriser une vraie transition : ce sas de relâchement construit, sur le long terme, une performance réellement soutenable. De plus en plus d’entreprises initient des démarches pour sensibiliser à la gestion du temps ; cela profite à l’efficacité, mais surtout à la santé collective.

Il n’est pas question de remplir chaque minute, ni de se transformer en robot de l’efficacité. Il s’agit plutôt de donner du poids à ses journées et d’y mettre de l’intention. Et si, finalement, le véritable moteur de performance résidait dans la justesse de son énergie, bien plus que dans le nombre d’heures alignées ?